研究单位:文化产业动能转换与生态系统(山东大学)山东省文化科技重点实验室

【导读】本研究报告由文化产业(山东大学)山东省文化科技重点实验室主任昝胜锋领衔起草,联合《创意中国调研报告》编委会、中国文体产业管理创新论坛组委会、泺尚有道文化产业规划团队共同完成。文化产业(山东大学)山东省文化科技重点实验室以前瞻性、创新性研究成果服务中国文化产业高质量发展,始终加强文化科技创新成果的宣传和推广,落地服务乡村振兴、新旧动能转换、黄河流域生态保护与高质量发展等国家重大战略,陆续发表相关最新研究报告。相关研究报告及互动信息请登录网站http://www.cslab.sdu.edu.cn,或发送邮件至sduwhcy@163.com。联系电话:0531— 88037818

近年来,济南新旧动能转换先行区全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,紧紧围绕全省新旧动能转换战略部署和全市“打造四个中心,建设现代泉城”的中心任务,聚焦先行区四新产业、四先平台顶层设计,构建现代文化产业体系和文化市场体系,培育创新型、引领型、标杆型的文化新业态、消费新模式,加速文化产业向产业链两端延伸、价值链高端攀升,为全面提高省会文化产业首位度,打造绿色、智慧、现代、宜居的全国新旧动能转换先行区、山东省会城市群黄河北岸中心、全省高端高效新兴产业集聚地、国际一流的现代绿色智慧新城提供强大的文化精神支撑和创新动力支持。

(一)济南新旧动能转换先行区文化产业发展优势

1.文化资源禀赋。先行区内坐拥黄河、小清河、大寺河、徒骇河、鹊山水库等水系资源,黄河“悬河”特色显著。鹊山、华山、药山等山地资源及众多林地、湿地资源富集。区内现存汉画像石墓、龙山文化遗址、百年黄河铁路桥、卢氏旧居等众多历史遗迹和黑陶制作工艺、黄河泥塑、鼓子秧歌、钩绣技艺等非物质文化遗产。

2.产业发展基地。先行区规划控制区内已形成以文化休闲娱乐、印刷包装、工艺加工制作、文化设备生产为主体的产业体系。拥有中教产业、亚林台球及中南高科·中德(济南)产业园、沃尔富斯番茄文化产业园等一批文化企业和产业园区项目。

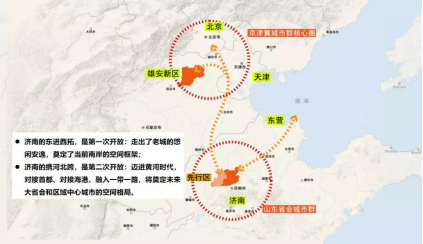

3.区位交通条件。先行区区位优势显著,北接京津冀,南通长三角,处于京沪经济走廊的中心位置。交通网络成熟,东临遥墙国际机场,距离周边高铁站20分钟车程。境内及周边分布4条高速公路、2条高速铁路,规划建设济南北站。

济南新旧动能转换先行区区位交通

(二)济南新旧动能转换先行区文化产业存在问题

1.基础设施网络亟待健全。先行区基础设施建设滞后,与中心城区间的交通体系不完善、不系统,医疗、教育、文化、体育等生活服务设施不健全。公共文化服务基础设施及文化产业园、综合体、集聚区等各类产业设施尚待布局落地,制约着先行区文化产业招商落地。

2.产业生态系统亟待完善。先行区文化产业缺少战略新兴类领军企业,产业平台体系尚属空白,影响对高端创新资源的聚集与链接利用,限制当前文化创新链与产业链的协同升级,在短时期内难以形成创新内驱力,环境友好、优化耦合、协调发展的文化及相关产业生态系统尚待构建。

3.文化创新土壤有待培育。先行区内缺少高科技领军企业、高等院校等高层次创新主体,科技、教育、人才等创新资源短缺,导致文化创新土壤较为贫瘠,创新要素的聚集尚有困难,加快文化创新发展的社会氛围有待引导。

4.政策引领有待突破创新。先行区文化产业传统体制机制中的职能越位、缺位、不到位等问题,亟待通过先行先试权限实施一体突破,文化科技融合、文化生态保护、产业业态及项目招引等方面的专项政策体系有待健全。

(三)济南新旧动能转换先行区文化产业发展挑战

1.文化创新发展中的根脉永续与价值坚守。先行区拥有丰厚的历史文化底蕴,在漫长的历史发展过程中形成了稳定的文化根脉体系,是先行区文化产业发展的深厚土壤。只有立足传统文脉,坚持社会主义核心价值观的方向引领,实现传统文化的创造性转换,才能为文化创新发展提供永续动力。

2.产业价值体系中的双业协同与双效统一。文化产业具备意识形态和一般商品两类属性,文化价值的实现有赖于文化事业与文化产业的渗透、融合。文化产业发展需把社会效益放在首位,通过健全双效评价考核机制,实现社会效益与经济效益的双效统一。

3.区域竞合格局中的协同发展与错位竞争。先行区地处省会城市群、雄安新区、京津冀、环渤海区域格局中,在区域协同机遇中也存在产业竞争威胁。实施区域协调发展战略,寻求错位发展,构建开放性竞争格局,将是先行区文化产业跃升的关键所在。

4.全球价值链参与的产业分工与优势培育。全球价值链中的产业分工愈加明确,先行区应紧抓新一轮科技革命的机遇,根据国际文化产业趋势,积极融入全球产业分工合作。在文化产品、服务同质化严重的市场形势下,通过提高自主创新能力,培育区域特色优势,融入文化产业全球价值链。

(四)济南新旧动能转换先行区文化产业重点任务

1.接续文脉,实现人文赋能。通过推动泉城、黄河、齐鲁、中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,实现优秀传统文化与现代文化精神、新兴文化业态有机结合,增强文化自信、厚植文化底蕴、树立精神标识。

2.构建体系,实现生态闭环。激发文化产业多向、交互、融合效能,构建先行区“无中生有、有中生优”的文化产业体系;以协同产业动能转换为目标,汇聚高端、优质文化创新要素,构建文化产业创新生态系统。

3.先行先试,实现双制创新。围绕创新先行、绿色先行、改革开放先行和新智造、新科技、新服务、新消费发展导向,发挥文化产业引领、赋能、协同作用,强化政策创新、主体培育、产品供给等环节的机制保障。