研究单位:文化产业动能转换与生态系统(山东大学)山东省文化科技重点实验室

【导读】2020年10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,对未来一段时期文化生态系统性保护与利用、城乡公共文化服务体系一体建设、公共文化与文化产业数字化、区域文化产业带建设等领域提出了新的要求。为深刻把握文化产业发展的新机遇和新挑战,文化产业动能转换与生态系统(山东大学)山东省文化科技重点实验室通过聚焦前瞻性、全局性和战略性重大问题,创新规划理念、理清发展思路、破解发展难题,助力“十四五”文化产业实现高质量发展。

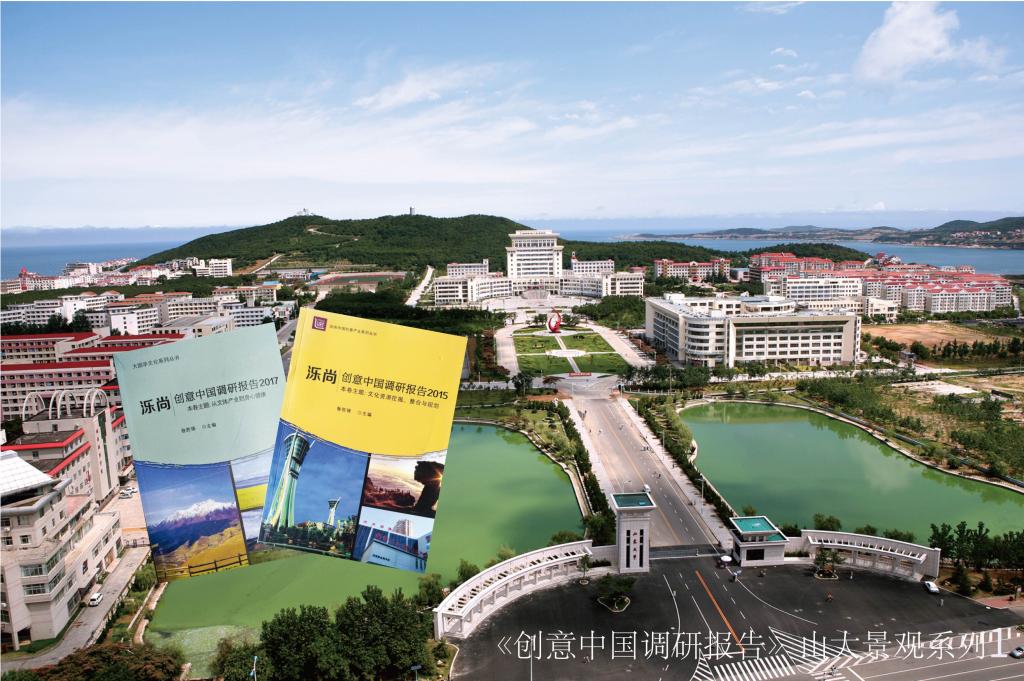

本研究专题由文化产业山东省文化科技重点实验室主任昝胜锋领衔起草,联合山东大学文化产业研究院、泺尚有道文化产业规划团队、《创意中国调研报告》编委会共同完成。文化产业山东省文化科技重点实验室以前瞻性服务中国文创产业,落地服务国家乡村振兴、山东省文化产业新旧动能转换等各级重大战略为宗旨,将陆续发表相关最新研究报告。相关研究报告及互动信息请登录网站http://www.cslab.sdu.edu.cn,或发送邮件至sduwhcy@163.com。 联系电话:0531—88037818

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出推动公共文化数字化建设,实施文化产业数字化战略。明确了以数字化驱动未来文化高质量发展的战略基点。

(一)公共文化和文化产业数字化发展的政策导向

“十三五”以来,我国公共文化服务和文化产业领域始终面临着结构方式转型升级的现实需求,致力于激发数字化创新潜力的政策导向逐步清晰。

数字化成为公共文化服务继标准化、均等化、社会化后的又一战略方向。《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》(2015)重点围绕全国文化信息资源共享、数字图书馆博物馆建设、直播卫星广播电视公共服务、农村数字电影放映、数字农家书屋、城乡电子阅报屏建设等领域加快推进公共文化服务数字化建设。《中华人民共和国公共文化服务保障法》(2016)要求构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络,建设公共文化信息资源库,实现基层网络服务共建共享。《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》(2017)重点针对文艺创作多渠道传输、多平台展示、多终端推送,数字图书馆、文化馆、博物馆、美术馆建设,“互联网+中华文明”行动计划等部署具体工作。

数字化成为现代文化产业实现动能转换和高质量发展的创新驱动力量。《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》(2017)重点部署推动优秀文化内容数字化转化和创新,丰富数字文化创意内容创作与供给,提升数字文化创意技术与装备水平,建设数字文化产业双创平台与创新生态体系等工作任务。《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》(2017)针对文化产业重点业态领域、文化资源数字化转化利用、产业创新生态体系、数字文化供给结构与消费需求等环节提出了一系列指导意见。《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》(2019)独辟一章,将数字化作为技术创新体系、资源转化利用、培育新业态和改造传统产业的重要手段加以明确。

(二)公共文化和文化产业数字化发展的现实问题

近年来,伴随我国数字基础设施、数字专业平台、数字适配内容和数字经济业态的快速扩容,数字公共文化服务载体和数字文化业态不断涌现。但与此同时,公共文化和文化产业数字化发展中仍存在若干问题。

低质量的数字内容与发达的数字技术、设施之间存在较大反差。当前,文化资源信息采集、转换、记录、保存、制作的应用技术体系趋于成熟,适应展示交互需求的AR/VR软硬件整体集成、人工智能、数字视听设备设施不断升级,但丰富、多元、有趣的数字文化内容较为匮乏。受制于公共文化社会化供给范围,数字文化内容的创意表达能力、艺术审美能力亟待提高,难以满足人民群众日益增长的多层次、多样化、多方面的精神文化需求。

低水平的创新能力与成果转化、产业生态之间存在叠加困境。当前,我国数字文化行业龙头企业、独角兽企业匮乏,中小微企业核心竞争力普遍较弱。产业共性、关键核心技术攻关能力较弱,产业高端领域布局比重低,外包型、代工型、组装型链条占比高,总体上仍处于产业价值链的中低端。“政产学研用”生态体系不健全,产教融合、联合攻关、技术交易、共建平台、人才联合培养等资源链接的普惠面窄,限制了企业创新主体效能的发挥。

发布人:丁庆建

审核人:昝胜锋