【导读】“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要机遇期。为深刻把握文体产业发展的新机遇和新挑战,文化产业动能转换与生态系统(山东大学)山东省文化科技重点实验室创新推出“十四五”文化产业“空间业态”系列专题研究。通过聚焦公共空间、产业空间及文体旅商等业态,创新规划理念、理清发展思路、破解发展难题,助力“十四五”文化产业实现高质量发展。

本研究专题由文化产业山东省文化科技重点实验室主任昝胜锋领衔起草,联合泺尚有道文化产业规划团队、《创意中国调研报告》编委会、山东大学体育产业研究中心共同完成。文化产业山东省文化科技重点实验室以前瞻性服务中国文体产业,助力实施国家黄河流域生态保护与高质量发展等重大战略为宗旨,将陆续发表相关最新研究报告。

相关研究报告及互动信息请登录网站www.cslab.sdu.edu.cn,或发送邮件至sduwhcy@163.com。联系电话:0531— 88037818。

摘要:2021年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出要促进文化生态保护区建设与国家文化公园建设有效衔接,提高区域性整体保护水平。本文基于文化生态保护区与国家文化公园的异同点,针对性提出二者互促共进的发展建议。

文化生态保护区与国家文化公园是我国为加强文化资源保护传承利用而推行的文化治理模式。2021年中办、国办印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,提出要将文化生态保护区与国家文化公园有机衔接,进一步提高区域性整体保护水平。如何实现二者的互促共进已成为当前建设文化强国、坚定文化自信的关键问题之一。

一、正视文化生态保护区与国家文化公园的异同点

(一)共同点

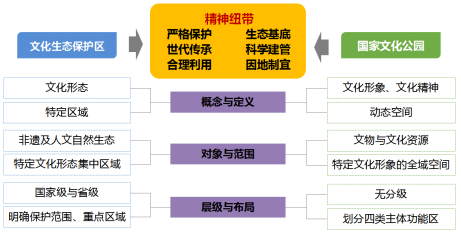

强调严格保护、世代传承、合理利用。文化生态保护区与国家文化公园均强调对文化资源的严格保护,重视对物质与非物质文化遗产中蕴含的文化内涵、精神特质的传承弘扬,支持通过对文化遗产资源的合理利用,共同推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

重视文化精神纽带与生态基底作用。文化生态保护区与国家文化公园均依托文物和文化资源及其所处的人文与自然生态来塑造具有重要价值和鲜明特色的文化形态,以此生动呈现中华文化的独特创造、价值理念和鲜明特色,因此关注人文与自然的和谐关系是二者建设的要旨所在。

坚持科学建设管理与因地制宜原则。文化生态保护区与国家文化公园是以面状或链状资源为核心的跨区域文化载体,必须通过科学的顶层设计和统筹协调机制实现科学建设和系统管理,也必须充分考虑禀赋差异及周边人居环境、自然条件、配套设施等情况,实现因地制宜发展。

(二)不同点

概念与定义。文化生态保护区是对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护的特定区域。国家文化公园是以保护传承和弘扬具有国家或国际意义的文化形象、文化精神为主要目的,以延续文脉、弘扬精神、交流互鉴等为主要功能的动态空间。

对象与范围。文化生态保护区将非物质文化遗产及赖以延续的地域人文生态和自然生态作为保护对象,建设范围为特定文化形态集中的县、地市或若干县域。国家文化公园则以长城、长征、黄河、大运河沿线一系列主题明确、内涵清晰、影响突出的文物和文化资源为保护对象,建设范围为特定文化形象发展各阶段的全域空间。

层级与布局。文化生态保护区分为国家级与省级两类,并形成了由实验区到正式授牌的创建制度,同时要根据非物质文化遗产各个项目、文化遗产与人文和自然环境之间的关联性,确定其保护区域范围、重点区域。国家文化公园无等级分类,实行中央统筹、省负总责、分级管理、分段负责的工作制度,须明确布局管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用四类主体功能区。

二、文化生态保护区与国家文化公园有效衔接的对策建议

1.在顶层设计和战略导向层面,统筹整体局部关系。长城、长征、黄河、大运河国家文化公园属于超大规模的地理文化空间,链状资源空间跨度极大,必须按照“核心点段支撑、线性廊道牵引、区域连片整合、形象整体展示”的原则构建总体空间格局。相较而言,文化生态保护区多为较小面积的面状空间,在不同战略视角下,二者从属关系应把握得当。如京杭大运河是南北跨越3200公里的线性世界文化遗产,是国家文化形象标识中的重要组成部分,大运河国家文化公园建设理应体现国家水准、展示国家形象,但大运河又串联了京津、燕赵、齐鲁、中原、淮扬、吴越等六大特色鲜明的地域文化,沿线文化生态保护区应与大运河国家文化公园做到特色性与整体性的统一。

2.在守正创新和价值导向层面,把握双效统一原则。国家文化公园与文化生态保护区要共同处理好开发利用与遗产保护、社会效益与经济效益之间的关系,不断健全完善各地域优秀传统文化研究阐发、普及教育、实践养成、保护传承、传播交流体系。严格执行《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》等有关法律法规,确保文化遗产的真实性和完整性,禁止对文化遗产进行超负荷利用和破坏性开发,在有效保护前提下适度发展文化旅游产业和相关生态产业。

3.在具体建设和业态功能层面,实现三大融合布局。一是遗产要素的融合利用,要系统整合国家文化公园与文化生态保护区重叠区域的文化、生态、景观等资源要素,全面再现“活着的”生产生活图景。二是载体设施的融合建设,要以重大项目为带动,系统布局一批主题博物馆、美术馆、传习中心、非遗工坊、老字号商铺、产业园区、综合体、乡村文旅项目,实现公共服务与特色产业载体的功能互补。三是特色产业的融合发展,要构建极具地域特色的文化创意、文化旅游两大产业集群,推动传统文旅业态加快转型升级,显著提升产业集聚水平与产品供给质量。

4.在管理运营和社会参与层面,激活要素协同效应。国家文化公园与文化生态保护区在规划建设和管理应提高资源要素的集约利用效率。一是汇聚民智、发动民力,要鼓励各类社会力量在政府主导、引导下参与其中,形成各方合力。二是要发挥好两方面财政资金最佳效用,推动国家文化公园与文化生态保护区管理机构及资产管理平台实现协同联动,构建跨部门协作运行机制。三是共同推进政策创新,制定资产收储、业态培育等鼓励引导政策。四是共建共享高端文化平台,形成有助于资源集聚、要素集聚、品牌集聚的文化吸引核。

发布人:丁庆建

审核人:昝胜锋